直读光谱仪的精准检测:问题排查与优化策略

在现代工业生产中,直读光谱仪作为材料成分分析的核心工具,其检测结果的稳定性和准确性直接影响产品质量与工艺控制。然而,即便是最精密的仪器,在实际应用中也可能因多种因素导致数据波动或偏差。本文将深入剖析直读光谱仪检测不稳定的原因,并提供系统化的优化方案,助力企业提升检测效率与可靠性。

一、直读光谱仪检测不稳定的核心原因

1. 环境因素:隐形的干扰源

直读光谱仪对环境条件极为敏感。实验室温度、湿度的微小波动,氩气压力的不稳定,甚至电源电压的瞬时变化,都可能引发检测数据的离散性。例如,湿度过高会导致电极放电异常,而温度变化可能使光学系统产生热膨胀,直接影响光谱信号的采集精度。

2. 样品质量:被忽视的变量

待测样品的物理状态是影响检测结果的关键。偏析、缩孔、裂纹等内部缺陷会导致局部成分不均匀,而表面氧化、污染或粗糙度超标则会干扰激发信号。即便是经验丰富的操作人员,也可能因样品制备不当而陷入"数据陷阱"。

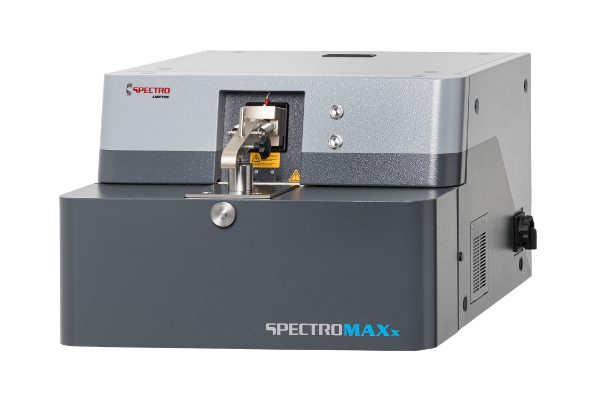

3. 仪器状态:潜在的性能瓶颈

火花台污染、透镜积碳、氩气纯度不足等日常疏忽,往往成为检测精度下降的罪魁祸首。更棘手的是,若控样分析结果异常,仪器可能已偏离校准曲线,需立即执行标准化校准以恢复性能。

二、直读光谱仪优化的系统化策略

1. 环境控制:构建稳定的检测生态

-

温湿度管理:将实验室温湿度维持在仪器说明书规定的范围(通常为18-25℃,湿度≤70%),配备工业除湿机与空调系统。 -

电磁屏蔽:远离高频设备(如变频器、焊接机),确保地线电阻≤4Ω,避免电磁干扰引发信号噪声。 -

气源优化:使用99.999%纯度氩气,定期检查气路密封性,防止杂质混入影响激发效率。

2. 样品制备:从源头确保数据可靠性

-

标准化取样流程:采用ISO标准金相切割与研磨工艺,确保样品表面粗糙度Ra≤0.8μm。 -

表面清洁规范:使用无水乙醇擦拭样品表面,杜绝油污、氧化层对激发信号的干扰。

3. 仪器维护:建立预防性保养体系

-

日常巡检清单:每日检查火花台电极磨损度、透镜透光率、排污通道通畅性。 -

校准标准化流程:每周使用多元素标准样品(CRM)进行曲线校准,记录漂移数据以追踪仪器状态。 -

耗材更换预警:基于使用时长与检测频次,提前预警透镜、电极、气路过滤器的更换周期。

直读光谱仪的稳定性并非单点优化的结果,而是环境、样品、设备、人员四大维度协同作用的产物。通过构建系统化的检测生态,企业不仅能将数据偏差控制在PPM级别,更能将直读光谱仪从"检测工具"升级为"质量决策中枢"。广州仪德愿以专业实力为后盾,助力制造业在材料分析领域迈向"零缺陷"时代。